교육소식

[스크랩] 돈선거·후보난립… 교육감 직선제 우려가 현실로

백두진인

2011. 8. 30. 12:26

돈선거·후보난립… 교육감 직선제 우려가 현실로

후보가 수십억 조달해 불법 피하기 힘든 구조

"정당 공천 배제하니 이념적으로 더 치우쳐" 외국은 대부분 임명제

곽노현 서울시교육감이 지난해 교육감 선거 후보 단일화 과정에서 사퇴한 후보에게 2억원을 준 사실이 드러나면서 교육감 직선제가 우리 현실에 맞는지에 대한 논란이 다시 커지고 있다.2006년 12월 여야 합의로 지방교육자치법 개정안이 국회를 통과하면서 주민들이 시·도 교육감을 직접 뽑게 됐다. 교육 소비자가 직접 교육 수장을 뽑는다는 명분이었지만 출발 당시에도 돈 선거, 이념 대립, 후보 난립 등을 우려하는 목소리가 적지 않았다. 한국교총 등 교원단체들은 "각종 인사와 교육정책마저 정치에 휘둘릴 것"이라며 강하게 반발했다. 선거비용은 많이 드는 반면 시민들이 후보를 제대로 판단하기 어렵고 투표율도 낮을 것이라는 지적도 있었다.

◆개인이 수십억 조달해야

이런 우려는 몇번의 교육감 선거를 치르면서 현실로 드러났다. 직선제로 당선된 서울시교육감은 모두 '돈 선거'에 연루돼 검찰 수사를 받게 됐기 때문이다. 서울시 첫 직선 교육감인 공정택 전 교육감은 선거법 위반으로 중도 하차했고 2010년 수뢰 혐의로 구속됐다. 공 전 교육감과 경합한 주경복 건국대 교수도 전교조로부터 선거자금을 받은 혐의로 항소심에서 벌금 300만원을 선고받았다.

문제는 정당 지원을 받는 국회의원이나 시·도지사, 구청장 후보와는 달리 교육감·교육의원 후보들은 '개인 돈'으로 선거를 치르도록 규정하고 있다는 점이다. 교육감 선거의 경우 유권자 수가 시·도지사와 같기 때문에 법정 선거비용만 서울이 38억5700만원, 경기도는 40억7300만원에 이른다. 더구나 교육감 후보들은 정치인들보다 인지도가 낮기 때문에 홍보비용을 더욱 쏟아 부을 수밖에 없다. '교육의 정치적 독립'만 강조한 나머지 각 후보자에게 엄청난 재정적 부담을 지워 불법·부정 선거를 피하기 힘든 구조라는 것이다.

- ▲ “교육감 사퇴하라”학부모들의 목소리 - 29일 서울시교육청 앞에서‘학교를 사랑하는 학부모 모임’과‘바른사회시민회의’회원들이 곽노현 교육감의 즉각적인 사퇴를 요구하는 시위를 벌이고 있다. /주완중 기자 wjjoo@chosun.com

공직선거법에 따라 정부에서 유효 투표의 15%를 얻은 후보는 선거 후 비용을 돌려주지만 선거가 끝난 후 돌려준다. 이에 따라 당장 선거를 치러야 하는 후보들은 개인적으로 수십억원의 선거자금을 조달해 써야 한다. 곽 교육감도 지난 선거에서 237명으로부터 16억3800만원을 빌렸다고 했다. 이 과정에 학원 등 이익집단, 교원단체 등이 개입하면서 후보들이 부정에 빠져들 가능성이 농후하다는 것이다.

교육감 후보에 대해 정당 공천을 배제하는 것도 재검토해볼 필요가 있다는 지적도 나오고 있다. 현실적으로 정치인들보다 이념적으로 치우친 후보들이 나와 치열한 보수·진보 대립을 펼치는 상황에서 굳이 정당 공천을 배제할 필요가 있느냐는 것이다. 더구나 정당 공천을 배제하면서 유권자들이 판단할 기준이 불분명해 후보들이 더욱 난립하는 부작용도 발생하고 있다.

이에 따라 이번 기회에 교육감 직선제를 개선하자는 목소리가 높다. 한나라당 여의도연구소장인 정두언 의원은 29일 라디오에 출연해 "차제에 교육감 직선제는 여야 합의로 뜯어고쳐야 한다"며 "서울시장과 서울시교육감이 러닝메이트제로 가는 것이 가장 합리적 대안"이라고 말했다.

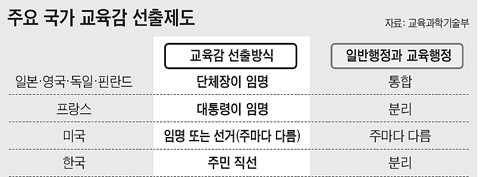

영국.프랑스.독일.핀란드.일본 등 여러 나라는 교육감을 주민들이 선거로 뽑는 대신 중앙·지방 정부에서 임명하고 있다.

영국은 단체장이 교육 담당 국장을 임명하고, 독일은 주지사가 주 정부의 교육문화부장관을, 중앙집권적 성격이 강한 프랑스는 대통령이 전국 30개 교육구 교육청장을 임명한다. '교육 선진국' 핀란드도 432개 지자체의 교육행정 담당 국장과 교육문화서비스 국장을 모두 단체장이 정한다.

미국은 50개 주(州) 가운데 36개 주에서 임명제를 택하고 있다. 나머지 14개 주는 선거로 뽑는데, 우리처럼 정당을 배제하고 선거를 치르는 곳은 캘리포니아 등 6개 주뿐이다. <조선일보 2011.8.30>

메모 :