-

- ▲ NIE 한국위원회 부위원장인 권영부 동북고 교사

중·고등학생 포트폴리오 구성 전략

입학사정관제에서 가장 중요한 것은 관심 분야에 대해 얼마나 많은 관심을 갖고 꾸준히 노력하는가를 보여주는 것이다. NIE 한국위원회 부위원장인 권영부 동북고 교사는 "현실에 대해 정확하고 체계적으로 인식하기 위해서는 신문 스크랩만한 것이 없다"며 "신문 스크랩은 입학사정관제 대비 포트폴리오를 구성하는 최상의 방법"이라고 말했다. 권 교사로부터 신문 스크랩 포트폴리오 만들기 방법을 들어본다.입학사정관 전형에 통과하기 위해서는 원하는 학과에 대한 관심과 열정을 구체적인 증빙 자료를 통해 보여주어야 한다. 그러므로 틈틈이 포트폴리오를 만드는 것이 중요하다.

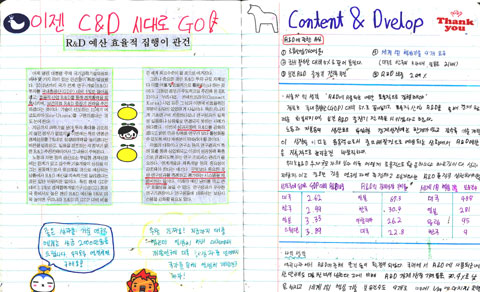

'서머리(Summary)형'은 자신이 원하는 전공 관련 기사를 스크랩하고 요약하는 형식이다. 기사를 요약할 때는 내용에 따라 주장과 근거, 사실과 의견, 원인과 결과로 나눈다. 이해되지 않는 부분은 빨간색으로 표시하고 따로 정리해 두는 것이 좋다. 예컨대 보험경영학에 관심 있는 학생이라면 관련 기사에서 생소한 부분을 찾아 '예금보험공사'의 '민원상담창구'를 통해서도 해결할 수 있다. 이때 학생과 예금보험공사 사이의 질의응답 내용을 그대로 복사하여 요약한 내용 뒤에 추가한다.

-

- ▲ 기사를 요약한 뒤 사실과 의견 형식으로 나눈 ‘서머리(Summary) 형’스크랩 방식 의 대표적인 예. 경제에 관심을 갖고 있는 인하사범대부속중학교 3학년 조태훈군이 지 난해 스크랩한 결과물이다.

'플로차트(Flowchart)형'은 평소 사고방식이 얼마나 체계적인가를 보여주는 형식이다. 이 형식은 기사를 읽다가 생긴 의문점의 해결 과정을 순서대로 정리하면 된다. 기사 속의 의문점이 여러 개라면 '궁금증 리스트'를 만들어 정리한다. 예컨대 '추가로 알아야 할 내용 5가지' '기사 때문에 생긴 궁금증 7가지' 등의 리스트를 만든다. 의문점을 한꺼번에 해결하기보다는 시차를 두고 일정에 따라 해결하는 순서도를 꾸며 꾸준히 탐구하는 자세를 보이는 것이 좋다.

'초이스(Choice)형'은 판단력과 유연성을 보여줄 수 있는 형식으로 사회적 쟁점에 대한 자신의 입장을 정리하는 것이다. 이 형식은 사설(社說)을 활용하면 좋다. 사설은 신문사의 의견이므로, 동일한 쟁점을 두고 차이를 보이는 두 편의 사설을 스크랩하여 공통점과 차이점을 찾아보고 이를 바탕으로 자신의 입장을 정리한다. 정치학이나 사회학을 전공하고자 하는 학생은 이 활동을 반복하면 균형 잡힌 시각을 가지게 되어 좋은 평가를 받을 수 있다.

'스펙업(Specification-up)형'은 '인맥(人脈) 스펙'을 중심으로 성취 스토리를 작성하는 형식이다. 신문을 읽다가 생긴 의문점이나 자신의 취약점을 타인의 도움으로 해결한 과정을 서술하는 것이다. 예컨대 자동차 관련 기사를 읽다가 의문점이 나오면 해당 회사의 담당자에게 문의해 해결한 과정을 작성한다. 글을 쓴 기자에게 문의하는 것도 한 방법이다. 이 과정에서 만난 사람들이 '인맥 스펙'이 된다. 성취 스토리를 쓸 때는 얻은 지식이나 정보와 함께 조언자를 통해 느낀 점을 이야기 형식으로 풀어내고, 자신의 취약점을 어떻게 강점으로 만들었는가를 반드시 포함시켜야 한다.

'오피니언(Opinion)형'은 사회적 이슈에 대한 자신의 생각을 정리하는 형식이다. 일단 관심 기사를 스크랩한 뒤에 자신의 의견을 정리하되, 가정형 질문을 스스로 만들어 이를 해결하는 과정을 정리한다. 예컨대 '서울 광장을 경찰차로 막지 않았다면' '환율 상승이 계속된다면' 식의 질문을 던지고 그에 대한 자신의 의견을 쓰는 것이다. 스스로 의문을 던지고 답을 찾아내는 과정을 보여줌으로써 자기주도적 학습능력이 있는 학생임을 강하게 어필할 수 있다.

신문은 입학사정관제의 지상(紙上) 훈련장으로 적격이다. 하지만 반드시 종이 신문을 매일 꾸준히 읽고 스크랩하여 자신의 강점이 드러나는 포트폴리오를 만들어야 한다. 인터넷 검색을 통해 한꺼번에 찾아 정리하는 것보다 성실성이 입증되기 때문이다.<조선일보 2009.6.24>